गाँव से: वाया फेसबुक

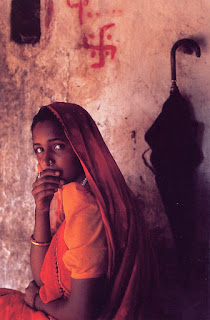

1. यहाँ गाँव में आए हुए तीन दिन हो गए हैं। हमारी स्मृतियों में यह बिलकुल भी नहीं बदला है बल्कि उनमें एक चित्र रुककर थम गया है। आज जब हम उससे मिलान करते हैं, तब खीज जाते हैं। बिजली,टेलीविजन, सड़क, रेलगाड़ी सब मिलकर इस जगह में सयास-अनायास जो भी कर रहे हैं, उनमें यह क्या होकर रहेगा; दिखाई नहीं देता। बल्कि यह सवाल उठता है कि हम कभी यही सब, शहर से नहीं पूछते। (May 15 at 7:34am) 2. यह जो सुबह लिखा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बात पुरानी ही है। बस देखने वाली बात यह है कि यह परिवर्तन किस तरह इस जगह को बदल रहे हैं। यह स्वाभाविक हैं? इन परिवर्तनों को कोई रोक नहीं सकता था, तथा इनके होने से जीवन में कोई गुणात्मक सुधार हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब खोजने होंगे, तभी कुछ कहा जा सकता है। (May 15 at 9:13am) 3. यह जो बिजली वाला सवाल है, एक बार इसे देखिए। शहर एक दम से जगमगाने नहीं लगे होंगे। न अपने आप आज के चरित्र को प्राप्त हुए हैं। फिर जो हम हैं, दिक्कत वहाँ है। हम जिस शहर से आए, तब वह एक विशेष आकृति में ढल चुके थे। गाँव वैसे बिलकुल नहीं थे। हमारे अंदर यही छवि दरक रही है, तब